Болезни системы кровообращения "виноваты" более чем в половине смертей белорусов: по состоянию на 2020 год (последние доступные данные на Белстате), 55-60% летальных исходов происходит именно из-за них. Всегда ли так было, и насколько часто страдали наши предки от инфарктов и инсультов? Разбираемся в новой статье познавательного цикла "Болезни белорусов", который Смартпресс готовит при поддержке компании "Гедеон Рихтер".

Для наших предков инсульт или инфаркт был практически приговором

Для наших предков инсульт или инфаркт был практически приговором

"Сердце схватило" и "кровь в голову ударила"

Несмотря на то, что большинство факторов, способствующих развитию инфарктов и инсультов, в древности отсутствовало (мы про курение, низкую физическую активность, стрессы и экологию), человечество страдало от этих болезней на протяжении всей своей истории. Исследователи, изучившие с помощью компьютерной томографии древние мумии (возрастом около 3500 лет) из четырех регионов – от Египта до Перу, обнаружили у 34% из них вероятный или определенный атеросклероз. А это прямой путь к инфаркту или инсульту.

На территории современной Беларуси в прошлые века эти заболевания также были частыми гостями. Хотя справедливости ради отметим, что статистика была не такой удручающей. Все-таки инфаркты присущи скорее людям пожилого возраста (хоть сейчас и "молодеют"), а наши далекие предки до него, как правило, не доживали.

В зоне риска была в основном знать – богатая шляхта, магнаты. Продолжительность жизни у богатеев была выше, а возможностей вести нездоровый образ жизни (например, постоянно и вдоволь есть жирную пищу) – больше.

Кстати, принятые сегодня названия – инфаркт и инсульт – появились лишь с развитием медицинской науки, в XVIII-XIX веках. До этого инсульт часто ассоциировали с "ударом" или "апоплексией" (от греческого "apoplexia" — "паралич"), что отражало внезапность симптомов. Этот термин пришёл из античной медицины через Византию и Западную Европу. А инфаркт (в основном – инфаркт миокарда) вообще долгое время не выделялся как отдельное заболевание — его могли описывать как "грудную боль" или "сердечный приступ". Народные названия в деревнях были ещё проще: "сердце схватило" или "кровь в голову ударила".

Лечение в Средневековье: "выпускали лишнюю кровь" и пили боярышник

В Средние века инфаркт и инсульт диагностировали "на глазок" или по опросу больного (как и многие другие болезни). Все-таки до изобретения стетоскопа и тонометра, не говоря уже об ЭКГ и МРТ, оставались сотни лет.

Стетоскоп был изобретен французским врачом Рене Лаэннеком лишь в 1816 году

Стетоскоп был изобретен французским врачом Рене Лаэннеком лишь в 1816 году

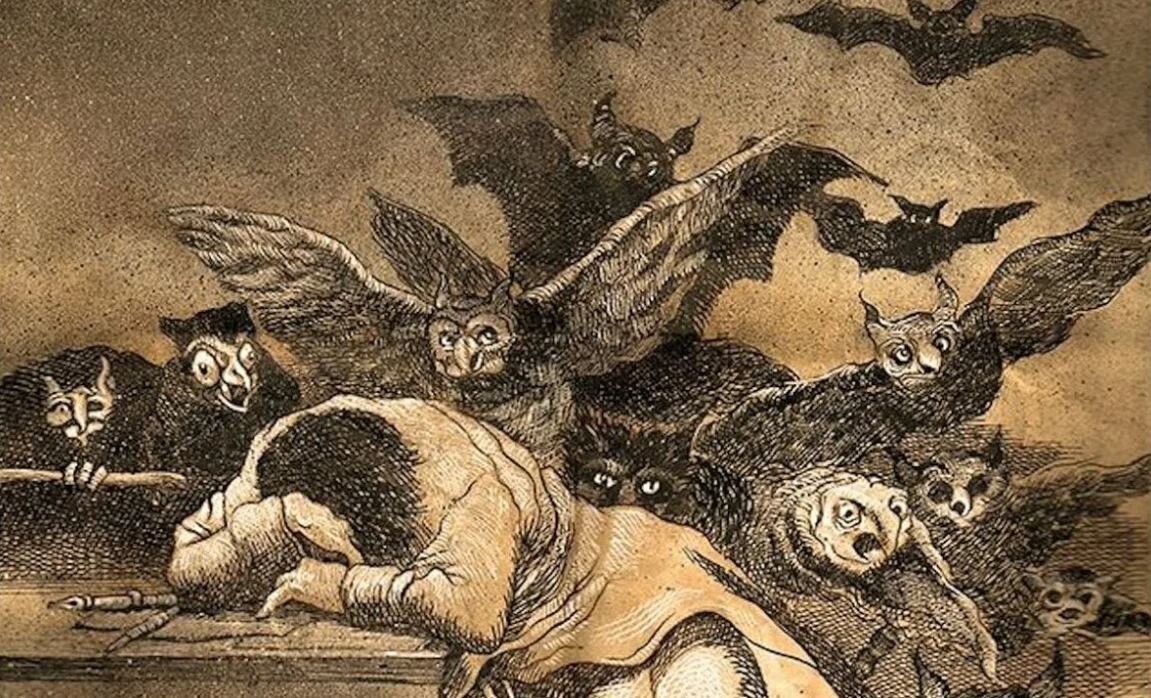

Инсульт проявлялся внезапной слабостью, параличом одной стороны тела, потерей речи или сознания. Люди могли замечать "кривую улыбку" или неспособность двигать рукой/ногой. Считалось, что это результат "переполнения тела кровью" или “нападения злого духа".

Лечили, конечно же, самым популярным методом тех времен – кровопусканием. С помощью пиявок или надрезов на венах (часто – на шее или запястьях) "выпускали лишнюю кровь", чтобы снять давление. Этот вариант лечения основывался на античной теории гуморов (баланс крови, желчи, флегмы), пришедшей через византийские и польские трактаты. Кроме того, для помощи больному использовались травы: настои из ромашки, мяты, зверобоя или валерианы для успокоения и "очищения крови". Например, отвар из крапивы считался полезным для "разжижения".

Что же касается инфаркта, то лекари обращали внимание на сильную боль в груди и одышку, а также описания от больных: те говорили, что "сердце схватило" или "дух заняло". Инфаркт миокарда как отдельное заболевание не выделяли, часто путали со стенокардией или "грудной жабой".

Врач у кровати больного

Врач у кровати больного

Лечили его, как правило, теплом (к груди прикладывали горячие камни, завернутые в ткань, или грелки с теплой водой, чтобы "разогнать кровь"), а также травами и настоями. Пили отвары из боярышника, пустырника или шиповника, которые считались "сердечными". Иногда добавляли в них мёд или спирт для "укрепления". Был и вариант с массажем: применялось лёгкое растирание груди с использованием животных жиров (например, барсучьего или гусиного) для снятия боли.

Стоит признать, что эти методы редко помогали. Инсульт часто оставлял человека парализованным, а инфаркт в большинстве случаев приводил к смерти из-за отсутствия реальной помощи.

Церковь предлагала молиться святым, связанным с исцелением. Особенно популярным был святой Пантелеймон — целитель, к которому обращались при любых болезнях. Была и практическая помощь – например, монахи обладали знаниями, как облегчить страдания больных. А люди, пережившие инсульт (как правило, они оставались инвалидами), могли найти пристанище в "шпiталях", которые открывались в том числе при поддержке церкви.

В древности считалось, что инфаркт и инсульт насылают злые духи

В древности считалось, что инфаркт и инсульт насылают злые духи

Знахари обливали водой, дули в лицо и "отрезали" болезни

В белорусских деревнях вплоть до XIX века такие состояния нередко воспринимались как "божья кара" или результат "дурного глаза", что добавляло мистики к физическим страданиям. Чаще всего возможности обратиться к светским лекарям не было (потому что далеко и дорого), и лечением занимались знахари или церковь.

В частности, сохранялись языческие традиции. На белорусских землях язычество не исчезло полностью даже после крещения. Оно трансформировалось в двоеверие — сочетание старых верований с христианскими обрядами.

Инсульт считался результатом воздействия злых духов, "удара" невидимой силы или "порчи". Например, верили, что домовой, лесной дух или русалка могли "ударить" человека, вызвав паралич или потерю речи. А инфаркт трактовали "забиранием дыхания" или следствием испуга, когда душа "пугается" и сердце останавливается. При последнем варианте больного укрывали красной тканью (цвет силы) и шептали: "Испуг ушёл, сердце бьётся".

Способов лечения было немало. Знахари и шептухи читали заговоры (иногда это сопровождалось обводом больного ножом, углём или веткой, чтобы "отрезать" болезнь). Если паралич при инсульте связывали с "порчей", знахарь "перекладывал" болезнь на предмет (камень, ветку), который затем закапывали вдали от дома.

Больного обливали водой из "живого" источника (родника, реки), считая, что она унесёт болезнь. При инсульте воду лили на голову, при инфаркте — на грудь. Также над больным проносили горящую лучину или свечу, чтобы "выжечь" злую силу. Иногда окуривали дымом полыни или можжевельника. Также, как вариант, могли положить под подушку горсть земли со "святого" места (перекрёстка, могилы предка) для защиты.

Если при инфаркте человек задыхался, знахарь дул ему в лицо или грудь, "возвращая дыхание".

Чтобы умилостивить духов, оставляли дары: хлеб, мёд или яйца на пороге дома, у дерева или на берегу реки. Например, при инсульте могли "отдать" болезнь воде, бросив монету в реку.

Инфаркт был поводом попрощаться

Инфаркт был поводом попрощаться

К XV веку языческие традиции начали переплетаться с христианскими обрядами, создавая уникальное двоеверие. Так, при инсульте могли обливать больного святой водой или класть под подушку освященную вербу, но шептать при этом языческий заговор.

Языческие методы не могли вылечить инфаркт или инсульт физиологически — закупорка сосудов или кровоизлияние в те времена оставались смертельными. Однако травы (зверобой, калина) иногда снимали симптомы, а ритуалы давали психологическое облегчение, уменьшая страх и стресс.

От настойки опия до нитроглицерина

Лишь в XVIII веке, с развитием медицины, при лечении инфаркта и инсульта появились первые научные подходы. В крупных городах (например, Гродно или Минске) богатые могли получить лауданум – настойку опия — для снятия боли при инфаркте, а при инсульте — пиявки для "разжижения крови". Также врач мог прописать малые дозы водки или вина – как "сосудорасширяющее". Шляхте советовали избегать жирной пищи, но это соблюдалось редко.

Шляхте рекомендовали избегать жирной пищи

Шляхте рекомендовали избегать жирной пищи

После разделов Речи Посполитой Беларусь полностью вошла в состав Российской империи, и медицина начала развиваться быстрее. В городах появились госпитали, а врачи стали обучаться в университетах (Вильня, Петербург). Инфаркт и инсульт было всё ещё трудно диагностировать без современных инструментов, но подходы стали более системными. Правда, не всегда безопасными. Например, при инсульте практически перестали использовать кровопускание, но начали применять модные в XIX веке (и при этом – отнюдь не безобидные) ртутные препараты или бромиды для успокоения нервов.

Понятие “инфаркт миокарда” у врачей появилось в конце XIX века. С 1870-х годов начали применять нитроглицерин для снятия боли и расширения сосудов. Это был большой шаг вперед. Врачи советовали строгий постельный режим, что действительно помогало снизить нагрузку на сердце. Однако без точной диагностики и хирургии смертность оставалась высокой.

Сегодня больные после инфаркта или инсульта проходят специальную реабилитацию

Сегодня больные после инфаркта или инсульта проходят специальную реабилитацию

После революции 1917 года (и особенно – в советский период) медицина стала доступнее. При инфаркте стали применять кислородные маски, а позже — антикоагулянты (гепарин). При инсульте пытались снизить давление и улучшить кровоток, хотя специфических методов (тромболизиса) ещё не было до конца XX века.

Автор: Сергей Лобко

*Использование и цитирование данной статьи допускается в объеме, не превышающем 20% при наличии гиперссылки. Более 20% – только с разрешения редакции.