Современный белорус, говоря о горячке, подразумевает, как правило, состояние, связанное с алкоголизмом. Между тем в разные времена и у разных народов этот термин обозначал состояния, связанные с повышенной температурой тела, лихорадкой, часто сопровождаемой ознобом, бредом и общей слабостью. И без всякой отсылки к алкоголю. Это состояние было и явным проявлением разных болезней, и самостоятельной хворью – "лiхаманкай". О том, как наши предки справлялись с горячкой и чем ее лечили рассказываем в новой статье познавательного цикла "Болезни белорусов", подготовленного при поддержке компании "Гедеон Рихтер".

С горячкой человечество сталкивалось с древних времен

С горячкой человечество сталкивалось с древних времен

"Английский пот": смертельно опасная болезнь

Одна из самых загадочных болезней, переросших в настоящую эпидемию на территории ВКЛ, была английская потливая горячка. Также ее называли "английский пот" или "английская потница". Ученые до сих пор не могут понять, откуда она взялась, как исчезла и почему косила людей не хуже чумы.

Эту болезнь прежде всего ассоциируют с Англией (что, собственно, видно по названию). Именно по Англии с 1485 по 1551 годы прокатилось 5 волн эпидемий. Уже во время первой в Лондоне за месяц умерло несколько тысяч человек – по сути, каждый десятый житель, включая двух лорд-мэров Лондона. После 1551 года "английский пот" исчез – им больше не болели.

Болезнь развивалась стремительно. Она начиналась с сильного озноба, головокружения и головной боли, а также сильных болей в шее, плечах и конечностях. После трёх часов этой стадии начиналась горячка и сильнейший пот, жажда, учащение пульса, бред, боль в сердце. Люди ощущали сильную сонливость, но старались, по мере сил, не засыпать – был очень большой шанс не проснуться. Человек умирал в течение суток с момента появления первых симптомов. Но если в эти первые сутки он выжил, то считалось, что ему повезло и он выздоровеет. Причем повезло очень сильно: смертность от этой горячки оценивалась в 95%. Среди тех, кто вытянул "счастливый билет", была и жена Генриха VIII Анна Болейн.

Эпидемии “английской потницы” были катастрофой – в том числе и на территории ВКЛ

Эпидемии “английской потницы” были катастрофой – в том числе и на территории ВКЛ

Вдобавок ко всему, иммунитет к этой болезни не вырабатывался. То есть ею можно было заболеть снова – уже через пару дней. И самое интересное – эта болезнь не поражала детей и стариков. Только людей средних лет.

Практически все эпидемии "английского пота" оставались на британских островах. Кроме одной, четвертой – в 1528-м году болезнь выплеснулась на континент, появившись сначала в Гамбурге, затем дошла до Швейцарии, после чего – дальше на восток и Север: в Польшу, ВКЛ (вплоть до Новгорода), а также Швецию и Норвегию.

Эпидемия на наши земли пришла в 1530-м и лютовала не более двух недель – как и в большинстве других регионов. Но была настолько беспощадной, что о ней помнят и спустя 500 лет. В летописях упоминается, что на территории ВКЛ "заражены были мором в летние месяцы многие города и деревни". Информации о количестве умерших от "английского пота" нет.

Вечная спутница наших предков

Впрочем, и до, и после эпидемии "английской потницы" горячкой на территории современной Беларуси болели нередко. Чаще всего, это состояние ассоциировалось с инфекционными заболеваниями, такими как тиф (сыпной и брюшной), дизентерия или малярия на Полесье. В исторических документах XIX века, например, в отчетах уездных врачей Гродненской губернии, упоминаются "горячка тифоидальная" и "горячка нервная". Первая проявлялась высокой температурой, головными болями, слабостью и иногда сыпью, вторая — бредом и нервным возбуждением. Эти состояния нередко сопровождались кровавым поносом, что указывает на тяжелые кишечные инфекции.

Если заглянуть в более отдаленные времена, то в Средние века горячка могла быть связана с чумой и быть одним из ее симптомов.

Картина “Доктор” Люка Филдса (1891 г.)

Картина “Доктор” Люка Филдса (1891 г.)

Эпидемии горячки фиксировались регулярно, особенно в периоды войн, неурожаев и голода. Например, во время наполеоновских войн 1812 года на белорусских землях отмечались вспышки тифа, унесшие тысячи жизней. В XIX веке, в 1845 году, в Лидском уезде зарегистрировали 156 случаев "горячки тифоидальной" (умерло 6 человек) и 30 случаев "горячки нервной" (умерло 3).

Основной удар эпидемий принимали на себя крестьяне и городская беднота. Причины очевидны: бедность, скученность, плохое питание и отсутствие доступа к чистой воде. В Гродненской губернии с 1810 по 1816 год население сократилось на 9,4% (50 637 человек), во многом из-за эпидемий горячки.

Знать и зажиточные горожане, напротив, имели больше шансов избежать болезни благодаря лучшим условиям жизни и возможности покинуть очаги заражения. Однако даже они не были полностью защищены: та самая английская потливая горячка косила всех без разбора, от крестьян до шляхты.

Лихоманку наши предки представляли по-разному – в том числе и так

Лихоманку наши предки представляли по-разному – в том числе и так

Народный бой с лихоманкой: от липы до бани

По народным поверьям, горячка (она же "ліхаманка") выглядела, как старуха Лихоманка, которая "садится на человека". Чтобы ее не впустить, у порога оставляли миску с водой или хлеб — "задобрить духа". А во время болезни зеркала в доме закрывали тканью, чтобы "душа не ушла" в отражение во время бреда.

Проблема была распространенная, поэтому и народных рецептов для борьбы с лихоманкой было немало. Прежде всего, лечились отварами и настоями. Липовый цвет считался одним из самых эффективных "потогонных" средств. Цветы липы сушили и заваривали в кипятке – чай давали больному, чтобы "выгнать жар через пот". Этот рецепт сохранился до сих пор.

Во время цветения липы народное лекарство заготавливали на весь год

Во время цветения липы народное лекарство заготавливали на весь год

Ягоды и веточки малины использовали для приготовления отваров. Малиновый чай не только сбивал температуру, но и считался "легким" средством, подходящим даже детям. В народе говорили: "Маліна ўсе хваробы ўсее (рассеет)". Также как чай заваривали ивовую кору, собранную весной. Благодаря салицину (природному аналогу аспирина) она действительно снижала жар и облегчала боль. Этот метод был настолько распространен, что иву называли "дрэва ад гарачкі" (дерево от горячки).

Для охлаждения тела использовали обтирания и компрессы: жар ведь надо снять? Яблочный или хлебный уксус разводили с водой (1 к 3) и обтирали тело больного, особенно лоб, шею и подмышки. В деревнях уксус называли "кіслая вада" и считали его "крестьянским лекарством". На лоб больного клали ткань, смоченную в холодной воде, иногда – капустные листья.

В легких случаях больного могли просто облить водой из колодца, а в тяжелых – водой, собранной из трех разных источников. Это сопровождалось заговорами, чтобы "смыть лихо".

У постели больного

У постели больного

Радикально противоположный метод – парилка в бане. Считалось, что жар и пар "выгоняют болезнь через кожу". Больного заводили в парную, где его хлестали вениками из березы, крапивы или можжевельника. Береза "очищала", крапива "прогоняла злых духов", а можжевельник "убивал заразу". Правда, метод был рискованный – серьезно больной человек мог и не перенести такие процедуры.

Ну и, конечно же против горячки использовались заговоры и традиционные белорусские "шэпты". Это состояние часто воспринималась как "насланное" зло – от ведьмы, сглаза или духа лихоманки. Бабки шептали что-то вроде "Гарачка-ліхаманка, ўсё з цябе выганяю, на вецер, на лес, на балота ўсё пасылаю". А над кроватью больного вешали чеснок, ветки рябины или сушеную крапиву, чтобы "отогнать лихоманку".

Горячка могла быть проявлением холеры или тифа

Горячка могла быть проявлением холеры или тифа

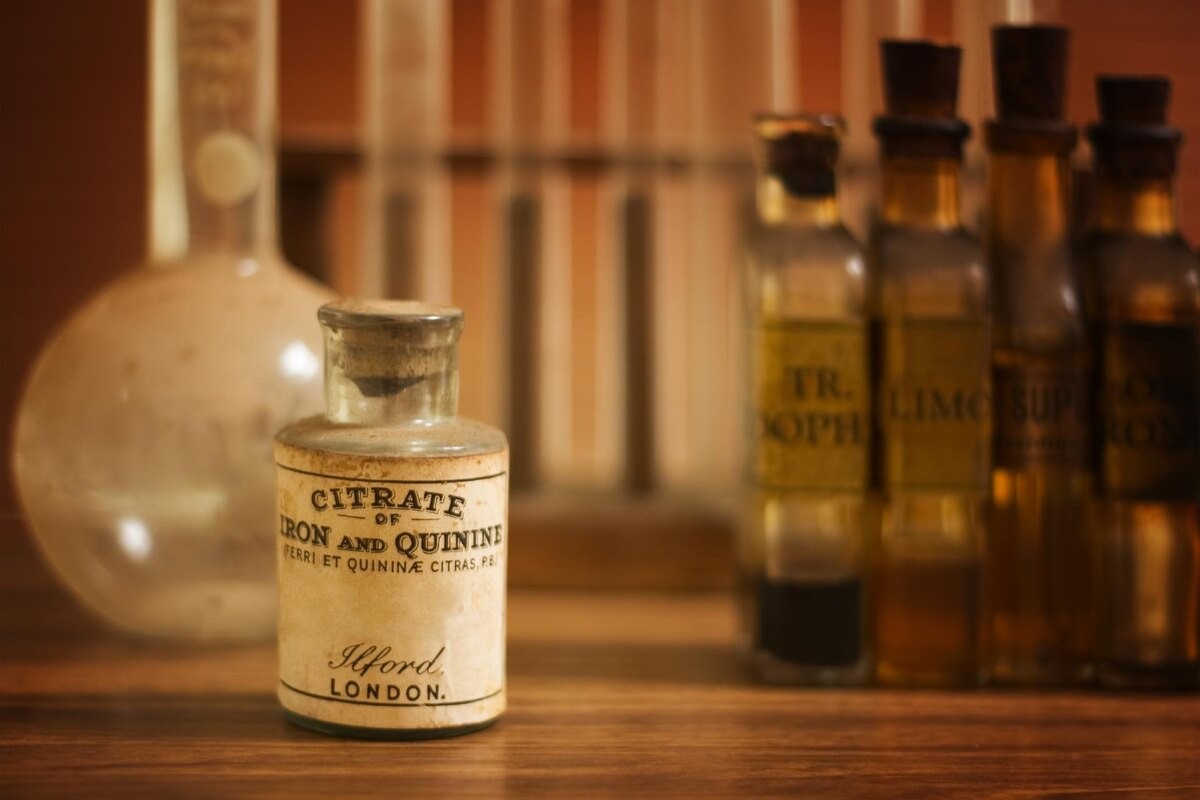

Официальная медицина: от кровопускания до хинина

Официально врачи объясняли горячку простудой осенью и зимой или употреблением некачественной пищи. Лечение сводилось к кровопусканию, слабительным и рвотным средствам — методам, унаследованным от средневековой Европы. Но к XVIII веку появились новые тенденции и знания. В городах вроде Гродно или Минска врачи-иезуиты, обученные в европейских университетах, применяли "порошки и микстуры" — первые попытки фармакологии. Хинин, привезенный из Франции для лечения малярии (тоже сопровождавшейся горячкой), называли в народе "горкая трава" или "панскія лекі" (лекарства господ). Правда, крестьяне относились к нему с недоверием, предпочитая свои травы.

Хинин был универсальным средством от лихорадки (горячки)

Хинин был универсальным средством от лихорадки (горячки)

В XIX веке на белорусские земли пришли более системные подходы. В 1840-х годах в Лидском уезде врачи фиксировали случаи и пытались бороться с эпидемиями тифа санитарными мерами: изоляцией больных и улучшением условий их содержания. Во время вспышки 1902-1903 годов в Лидский уезд направили "летучий санитарный отряд" из врача, фельдшеров и сестер милосердия, что спасло сотни жизней.

Горячка на белорусских землях была не просто симптомом, а отражением жизни общества: крестьяне страдали больше всех, эпидемии вспыхивали в трудные времена, а лечение зависело от доступных ресурсов и знаний. Народные методы, такие как травы и обряды, соседствовали с официальной медициной, постепенно перенимая западные идеи. Многие народные средства – заваривание цветов липы, отвары из малины – используются при высокой температуре и сегодня.

Автор: Сергей Лобко

*Использование и цитирование данной статьи допускается в объеме, не превышающем 20% при наличии гиперссылки. Более 20% – только с разрешения редакции.