Тонометр – прибор, измеряющий артериальное давление – изобрели только в конце XIX века. Но это совсем не означает, что наши предки, жившие до этого знаменательного события, не страдали от гипертонии. Правда, тогда она не была столь распространенной и еще не приобрела неофициальный статус "болезни цивилизации". Как гипертония влияла на жизнь людей раньше, и какие методы лечения применялись? Разбираемся в новой статье познавательного цикла "Болезни белорусов", подготовленной при поддержке компании "Гедеон Рихтер".

При гипертонии нередки обмороки из-за внезапных колебаний артериального давления

При гипертонии нередки обмороки из-за внезапных колебаний артериального давления

Пока Колумб не привез табак

В эпоху раннего Средневековья медицина на белорусских землях опиралась на народные традиции и заимствования из Византии, Западной Европы и ближневосточных культур. Тогда гипертонию как отдельное заболевание не выделяли. Повышенное давление воспринималось как симптом общих расстройств организма, таких как "горячая кровь" или "избыток жизненных соков". В те времена врачи и знахари не могли измерить давление, но замечали признаки, которые мы сегодня связываем с гипертонией: головные боли, головокружение, шум в ушах, слабость.

Правда, подобные проблемы возникали, как правило, только у тех, кому посчастливилось дожить до старости. Гипертония у молодых людей была исключением – хотя бы потому, что большинство факторов, способствующих развитию этой болезни, отсутствовали. Колумб еще не завез из Америки табак (а именно курение врачи называют одной из основных причин развития гипертонии), поваренную соль употребляли весьма умеренно, ожирение "грозило" небольшому проценту очень богатых людей, а вести малоподвижный образ жизни в те времена было нереально – можно было умереть от голода еще до того, как повысится давление.

У наших предков не было предпосылок для гипертонии: ни ожирения, ни малоподвижного образа жизни, ни перекуров

У наших предков не было предпосылок для гипертонии: ни ожирения, ни малоподвижного образа жизни, ни перекуров

В целом, здоровье населения на территории ВКЛ зависело от условий жизни. Крестьяне питались просто: хлеб, каши, овощи, иногда мясо или рыба. Сейчас это назвали бы "правильным питанием". Однако знать и городские жители могли позволить себе более обильную пищу, богатую солью и жиром, что, вероятно, способствовало развитию гипертонии у некоторых горожан и богатеев. Факторами, которые могли ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы, были стрессы от войн, набегов и политической нестабильности. Но опять же, отметим – в отсутствие телевизора и интернета в те времена эти факторы были не столь влиятельными.

Средние века: настойка боярышника и кровопускание

Лечение в Средние века основывалось на траволечении и, конечно же, кровопускании. Знахари использовали растения, которые, как считалось, "успокаивали кровь": пустырник, валериану, мяту. Например, отвар из боярышника, известного своими успокаивающими и сосудорасширяющими свойствами, мог применяться для снятия головной боли и учащенного сердцебиения – симптомов, связанных с гипертонией.

Настойка боярышника издревле применялась для нормализации артериального давления

Настойка боярышника издревле применялась для нормализации артериального давления

Кровопускание в те времена считалось чуть ли не панацеей – лекари-цирюльники кровь "отворяли" по поводу и без повода. В случае с гипертонией кровопускание считалось способом "выпустить избыточное давление" из тела. Стоит отметить, что средневековые лекари в данном случае практически угадали: такой метод лечения иногда используется и сейчас. Хотя некоторые эксперты и утверждают, что кровопускание не помогает при этой болезни, а научные исследования зачастую противоречат друг другу.

Церковь также играла важную роль в здоровье людей. Молитвы и паломничества считались средством исцеления, особенно когда другие методы не помогали.

Кровопускание в Средние века

Кровопускание в Средние века

Лев Сапега был гипертоником?

С XVI века, в эпоху Возрождения, медицина на белорусских землях начала эволюционировать благодаря влиянию европейских университетов и просветителей. В Европе уже обсуждали кровообращение (полностью его описал английский медик Уильям Гарвей в 1628 году в работе "О движении сердца и крови у животных"), и местные лекари могли советовать пациентам с "тяжелой головой" избегать излишеств в еде и питье, что косвенно помогало при гипертонии.

В это время гипертония всё ещё не имела названия, поэтому мы можем ориентироваться только на симптомы болезни, описанные в документах того времени. Так, с высокой долей вероятности можем предположить, что гипертонией болел канцлер ВКЛ Лев Сапега (1557–1633). Симптомы, описанные в хрониках и личных записях Сапеги – "приливы крови", головные боли – указывают, что канцлер мог быть жертвой этой болезни.

Канцлер ВКЛ Лев Сапега также, видимо, страдал от гипертонии

Канцлер ВКЛ Лев Сапега также, видимо, страдал от гипертонии

Современники Сапеги часто упоминали его слабое здоровье. В письмах к королю Жигимонту III Вазе канцлер жаловался на "жар в груди", который сопровождался головокружениями и "тяжестью в висках". Эти описания напоминают гипертонические кризы — резкие скачки давления, опасные для сосудов мозга и сердца. Тем не менее, Лев Сапега прожил до 76 лет (для тех времен немало, учитывая, что средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет). Лечили его травами, а еще канцлер много гулял по тенистым аллеям дворца в Ружанах – основной своей резиденции.

Давление научились измерять в конце XIX века

Настоящий перелом в изучении гипертонии произошел в XVIII веке, когда английский врач Стивен Хейлс впервые измерил давление у животных, а в XIX веке изобрели сфигмоманометр (неинвазивный тонометр). На белорусских землях, входивших тогда в состав Российской империи, эти новшества доходили с опозданием, но местные врачи начали фиксировать связь между высоким давлением и образом жизни. В XIX веке гипертонию стали называть "болезнью цивилизации", так как она чаще встречалась среди городских жителей, особенно чиновников и помещиков.

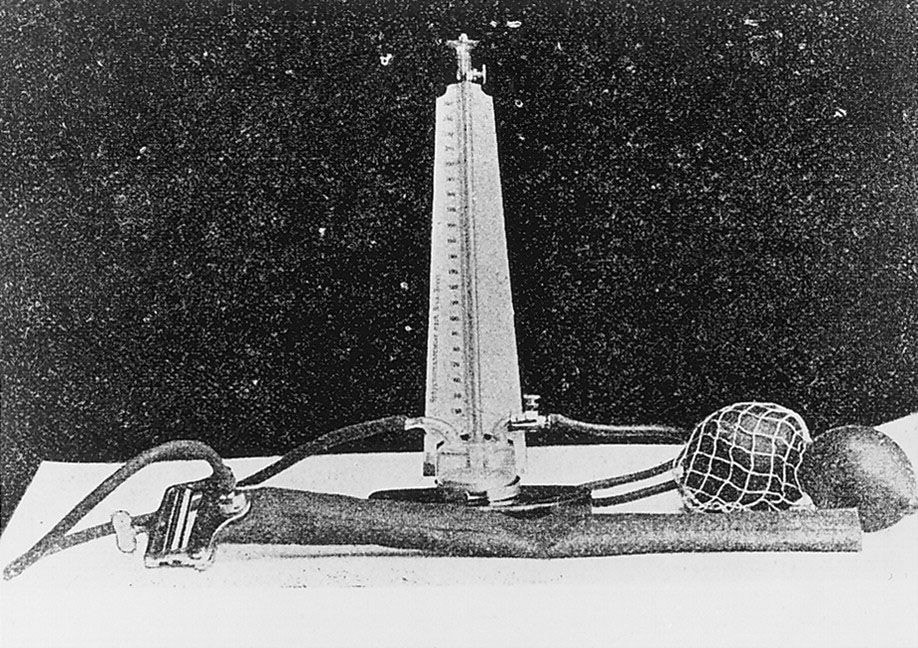

Ртутный сфигмоманометр

Ртутный сфигмоманометр

В сельской местности Беларуси сохранялись народные методы лечения: отвары из калины, клюквы и черноплодной рябины, которые обладают мочегонным эффектом и помогают снизить давление. В то же время врачи в городах, таких как Минск или Гродно, начали применять европейские лекарства, например, препараты на основе наперстянки для регуляции работы сердца. Однако доступ к квалифицированной медицине оставался ограниченным, и многие продолжали полагаться на знахарей.

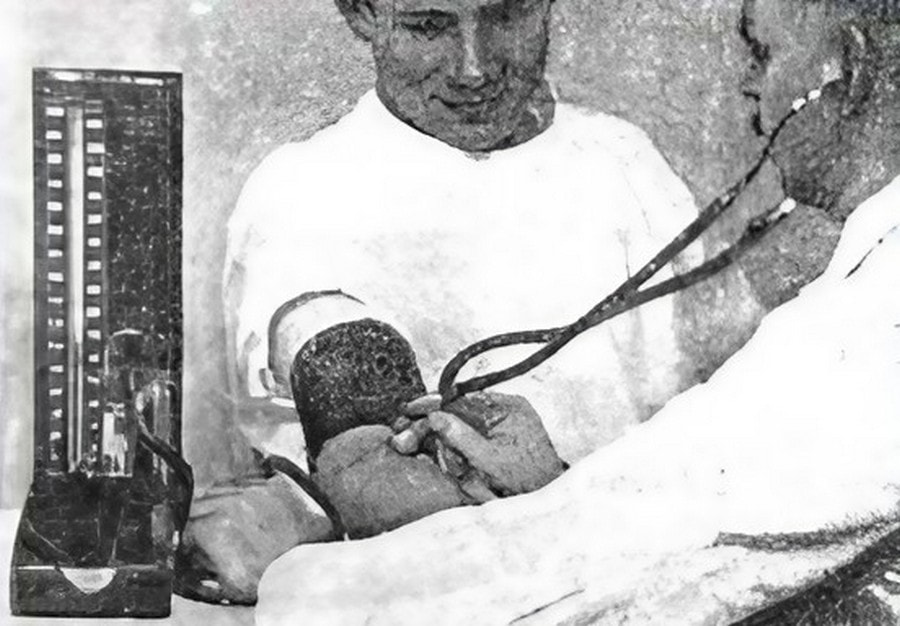

Измерение артериального давления по методу Рива-Роччи – Короткова

Измерение артериального давления по методу Рива-Роччи – Короткова

Что же касается измерения артериального давления, то в 1896 году итальянец Шипионе Рива-Роччи предложил накладывать воздушную манжету на плечо с нагнетанием в нее воздуха и пережатием плечевой артерии. При этом уровень давления определялся… пальцами врача. А в 1905 году русский военный врач Николай Коротков разработал звуковой метод измерения артериального давления (тот самый, когда руку пережимают манжетой, а врач определяет АД с помощью стетоскопа). Этот метод, который стал называться "методом Рива-Роччи – Короткова", получил всемирное признание, а в 1935 году ВОЗ признала его единственным официальным методом неинвазивного измерения артериального давления. Лишь в XXI веке его потеснили электронные приборы.

Среди исторических фигур Беларуси XIX–XX веков можно выделить тех, кто, вероятно, сталкивался с гипертонией. Например, Винцент Дунин-Марцинкевич (1808–1884), "отец" белорусской драматургии, вёл активную жизнь, полную творческих и социальных нагрузок. В его биографии упоминаются периоды слабости и головных болей, что могло быть связано с давлением. Он, вероятно, прибегал к простым средствам — отдыху, травяным чаям и прогулкам, что помогало ему продолжать работу.

Винцент Дунин-Марцинкевич

Винцент Дунин-Марцинкевич

Другой пример — Игнат Домейко (1802–1889), белорусский геолог и национальный герой Чили. Будучи ученым, он вел напряженную жизнь, полную экспедиций и исследований. В его письмах встречаются жалобы на усталость и сердцебиение, что наводит на мысль о возможной гипертонии.

Сегодня в Беларуси 40% взрослых – гипертоники

В XX веке, особенно после Второй мировой войны, медицина в Беларуси сделала огромный шаг вперед. Гипертония была признана самостоятельным заболеванием, а ее лечение стало системным. Но все же гипертония стала массовой проблемой из-за урбанизации, роста потребления соли и алкоголя. В БССР открывались кардиодиспансеры, а в 1960-х появились первые гипотензивные препараты — резерпин и дибазол. Однако народные методы не исчезли: белорусы продолжали пить настои из боярышника и семян льна, считая их полезными для сосудов.

Современный тонометр

Современный тонометр

Сегодня гипертония остаётся серьёзной проблемой в Беларуси. В нашей стране артериальной гипертензией (гипертонией) страдает около 40% взрослого населения. Кроме того, болезнь стремительно молодеет: она встречается у 10% школьников. При этом, согласно данным ВОЗ, две пятых людей не знают о своем диагнозе, и только каждый десятый гипертоник получает лечение.

Современные методы включают использование антигипертензивных препаратов, таких как ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов и бета-адреноблокаторы. Также уделяется внимание изменению образа жизни: снижению потребления соли, регулярным физическим упражнениям.

Автор: Сергей Лобко

*Использование и цитирование данной статьи допускается в объеме, не превышающем 20% при наличии гиперссылки. Более 20% – только с разрешения редакции.