Всем нам весной приятно наблюдать за пробуждение природы, когда вокруг всё начинает зеленеть, на деревьях появляются первые листья, а затем и бутоны, земля покрывается ковром из полевых цветов и диких трав. Однако окружающие нас растения не только радуют глаз и являются важной частью экосистемы, но и порой становятся… архивными документами. Так, в гербарии Института экспериментальной ботаники В. Ф. Купревича НАН Беларуси уже более 100 лет собирают и изучают такой материал. И это целое искусство! Журналисты Смартпресс побывали на экскурсии в главном “историческом хранилище” флоры нашей страны.

Старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники Аркадий Скуратович

Старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники Аркадий Скуратович

Нашим проводником в путешествии по миру растений стал старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники Аркадий Скуратович, который, кажется, знает о белорусской флоре всё.

Растений в Институте экспериментальной ботаники ожидаемо много. И чувствуют они себя там прекрасно! Например, этой пальме уже более 70 лет

Растений в Институте экспериментальной ботаники ожидаемо много. И чувствуют они себя там прекрасно! Например, этой пальме уже более 70 лет

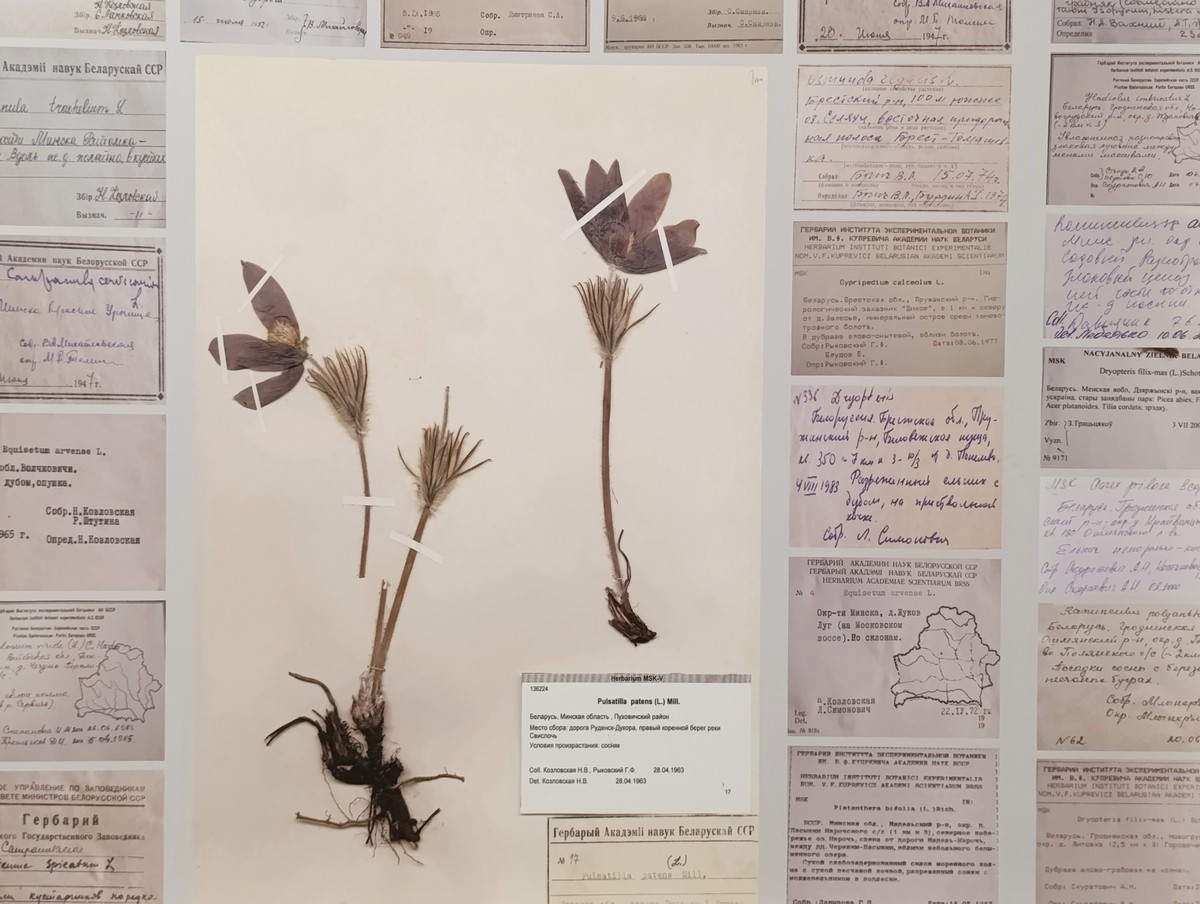

– Я называю гербарный лист архивным документом. Потому что на его основе можно сделать выводы о видовом разнообразии растительности на отдельной территории в определенный период. В итоге собирается целая доказательная база по этой теме, – говорит Аркадий Скуратович.

А за этим лимонным деревом постоянно ухаживал бывший директор Института Виктор Парфенов. И когда его не стало, растение сбросило листья, хотя для этого был несезон

А за этим лимонным деревом постоянно ухаживал бывший директор Института Виктор Парфенов. И когда его не стало, растение сбросило листья, хотя для этого был несезон

30% всех березовых лесов составляют гибриды

Сбор гербария помогает отслеживать изменения, происходящие во флоре той или иной местности. Например, еще совсем недавно в дикой природе у нас фиксировались всего два вида березы – повислая и пушистая. Но в ходе последних наблюдений и анализа листьев этих деревьев выяснилось, что около 30% всех березовых лесов составляют гибриды. Но как так получилось?

Береза повислая. Фото rtraveler.ru

Береза повислая. Фото rtraveler.ru

Береза пушистая. Фото bltk.pro

Береза пушистая. Фото bltk.pro

– Вообще эти березы занимают разные биотопы. Повислая растет на возвышенностях и холмах, пушистая же предпочитает низины и даже болотистую почву. То есть, зачастую, они не пересекаются. Но так как на территории Беларуси в 1960-х – 1970-х годах проводилась обширная мелиорация, в местах осушения земель эти деревья стали “встречаться” и переопыляться. Влияние такого явления на экосистему пока глубоко не изучено, но судя по материалам гербария, оно весьма распространено, – отмечает учёный.

Как в списке фауны Беларуси оказались “иностранцы”?

Все экземпляры гербария подписаны. Однако проверять и анализировать информацию нужно регулярно. Потому что в некоторых случаях ошибку допустить очень просто. Ведь перепутать можно не только этикетки, но и целые города.

Отсканированный лист гербария, раритетные и современные этикетки

Отсканированный лист гербария, раритетные и современные этикетки

– В книге Александра Дембовецкого “Опыт описания Могилевской губернии” есть очерк по флоре данной местности, написанный двумя авторами. Один из них, Роберт Пабо, был довольно занятым человеком, при звании, и спустя какое-то время после сбора материалов для этой работы, передал бразды правления молодому специалисту Константину Чоловскому. Который еще не так хорошо знал флору… И вот ему в руки попала папка с надписью “Могилёв”. И, конечно, же он решил, что это растения из нашего, белорусского Могилёва. Методично и внимательно внёс всё в вышеупомянутый очерк… Было это в конце XIX века. И вот мы, спустя много лет, изучая эти труды не могли понять: а куда же исчезла часть растений с наших земель? Неужели всему виной деятельность человека? В итоге всё оказалось не так печально, – улыбается Аркадий Скуратович.

Про каждый гербарный лист Аркадий Скуратович может рассказывать бесконечно…и слушать его очень интересно! На фото – отсканированные листы.

Про каждый гербарный лист Аркадий Скуратович может рассказывать бесконечно…и слушать его очень интересно! На фото – отсканированные листы.

Когда в очередной раз сотрудники Академии наук пытались разгадать загадку “исчезнувших видов”, то обратили внимание, что местом их произрастания указаны два города – Могилёв или Новочеркасск. “Как такое может быть, Новочеркасск же от нас находится за 1000 км?” – недоумевали учёные. Но потом всё стало на свои места. Просто в Прикарпатье есть населенный пункт, с таким же названием как и белорусский город на Днепре. И он, как раз-таки соседствует с Новочеркасском.

В Институте экспериментальной ботаники есть своя довольно большая библиотека

В Институте экспериментальной ботаники есть своя довольно большая библиотека

В итоге “могилёвско-новочеркасские” виды растений из белорусской флоры были исключены.

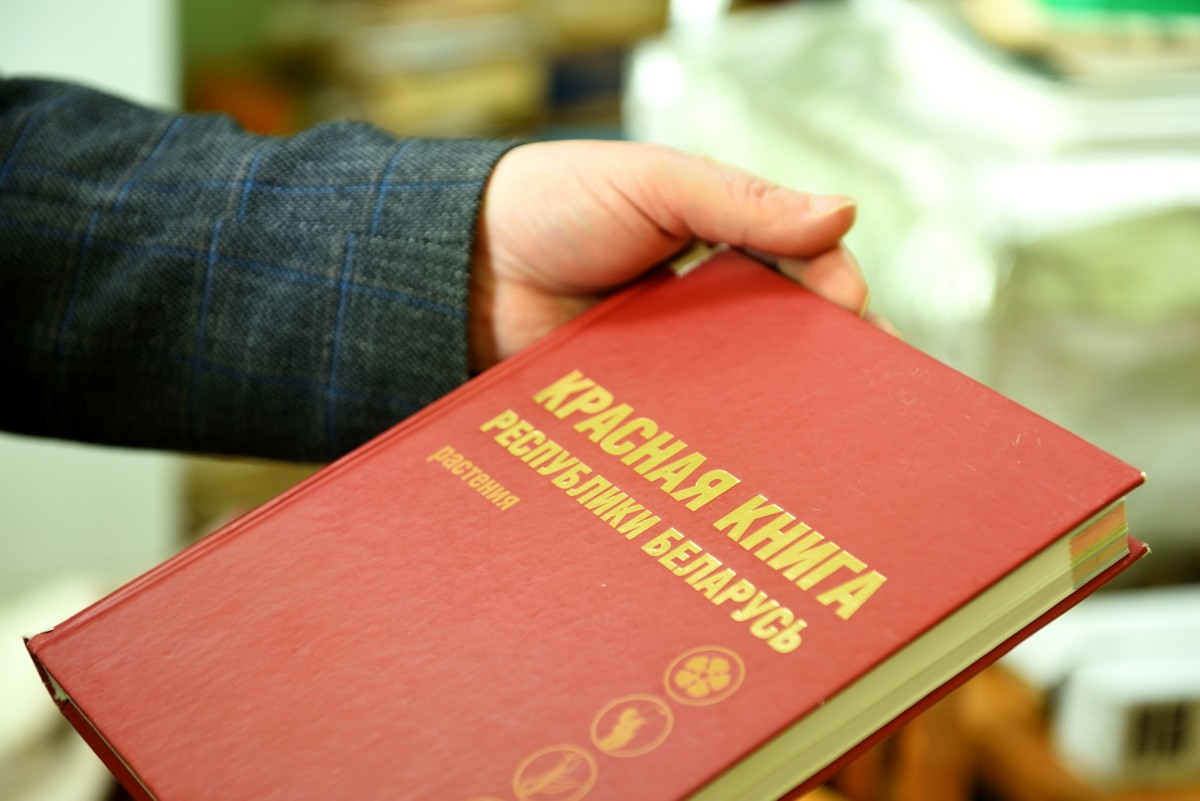

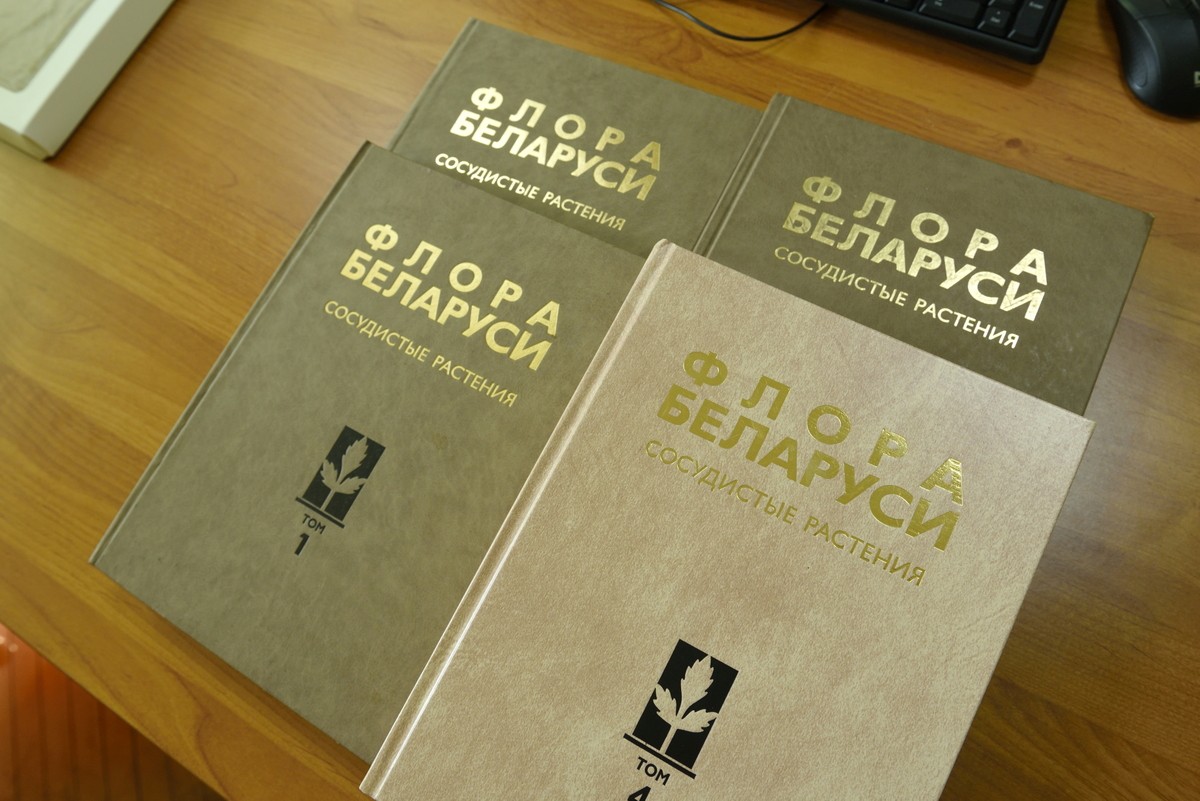

Последние издание “Флоры Беларуси” появилось именно благодаря гербарию

Отдельной гордостью Института экспериментальной ботаники является монография “Флора Беларуси”, представленная пока в 4-ёх томах. В основе работы лежат многолетние исследования сотрудников учреждения, а также других профильных отечественных и зарубежных организаций. Помимо классических описаний в книгах есть карты, где отмечены локации произрастания тех или иных видов.

– Последние издание “Флоры” появилось именно благодаря гербарию Академии наук Беларуси. Он был признан национальным достоянием и для хранения растений выделили пространство и финансирование. За счёт чего мы смогли структурировать и систематизировать материал, – отмечает Аркадий Скуратович.

Коллекция засушенных растений Института экспериментальной ботаники является самой большой в Беларуси и включает 232,5 тыс. образцов сосудистых растений, а также 110 тыс. лишайников, почти 50 тыс. мхов и более 22 тыс. грибов.

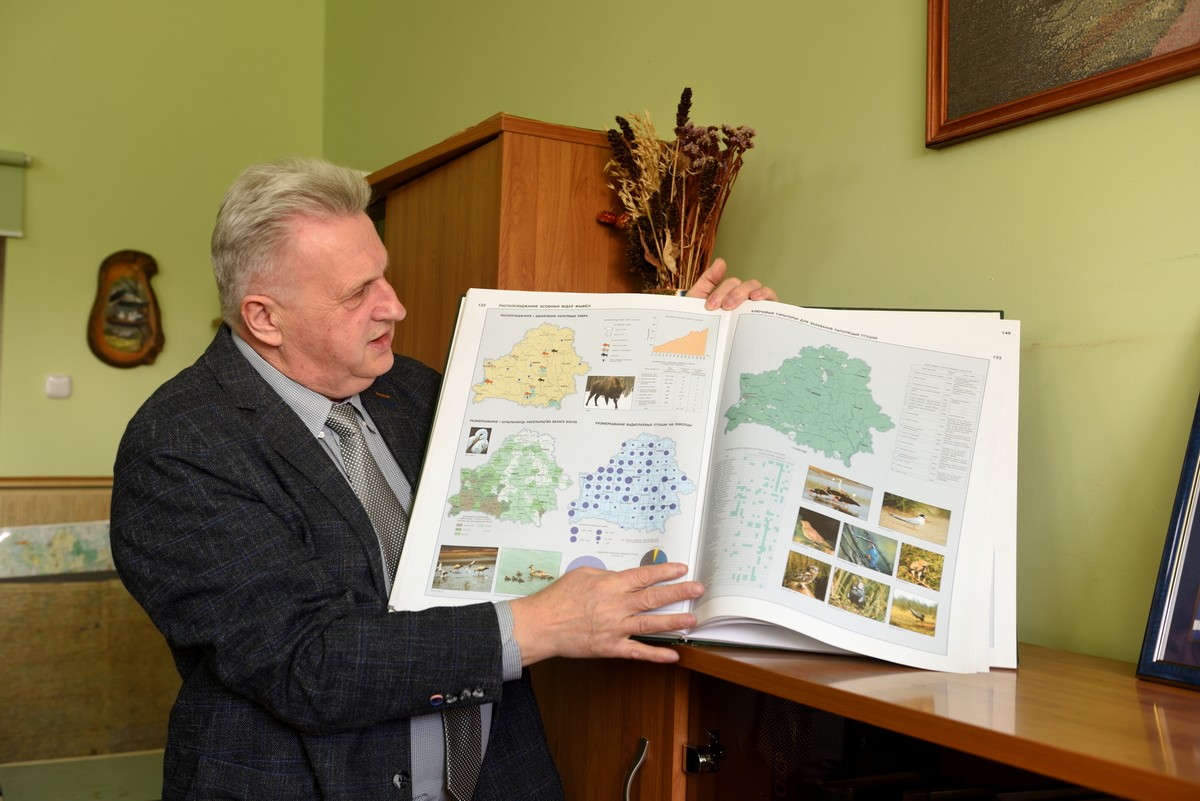

Аркадий Скуратович открыл “Национальный атлас Беларуси”. Здесь есть и раздел, посвященный флоре

Аркадий Скуратович открыл “Национальный атлас Беларуси”. Здесь есть и раздел, посвященный флоре

– Для того, чтобы войти в список “100 крупнейших гербариев мира”, нужно иметь в фондах более 500 тысяч образцов растений. И самое интересное, что у нас уже примерно столько есть, просто они не все еще структурированы. Часть материала нужно внести в электронную базу и разложить в определенном порядке, – говорит собеседник.

Как правильно хранить сухие растения?

Что ж, идем в святая святых – в комнаты, где хранится сам гербарий. И первое на что обращаем внимание – надежные, герметичные входные двери. Для защиты от насекомых. Однако это не единственная мера борьбы с ними.

В таких шкафчиках хранится гербарий. Каждый из шкафчиков пронумерован

В таких шкафчиках хранится гербарий. Каждый из шкафчиков пронумерован

– Чего мы только не делали, чтобы избавиться от вредителей… Пробовали даже “прожаривать” материал – помещали в специальный ящик с температурой 55-60°C. Но после таких процедур гербарий становился ломким, это портило его. К тому же, горячий воздух способствует денатурации (разрушению) белка, и это делает образцы непригодными для генетических исследований. А ведь даже по маленькому кусочку 100-летнего листа, если он хорошо сохранился, можно сказать в какой местности произрастало данное растение, – дополняет наш проводник.

Засушенные листья, поврежденные насекомыми

Засушенные листья, поврежденные насекомыми

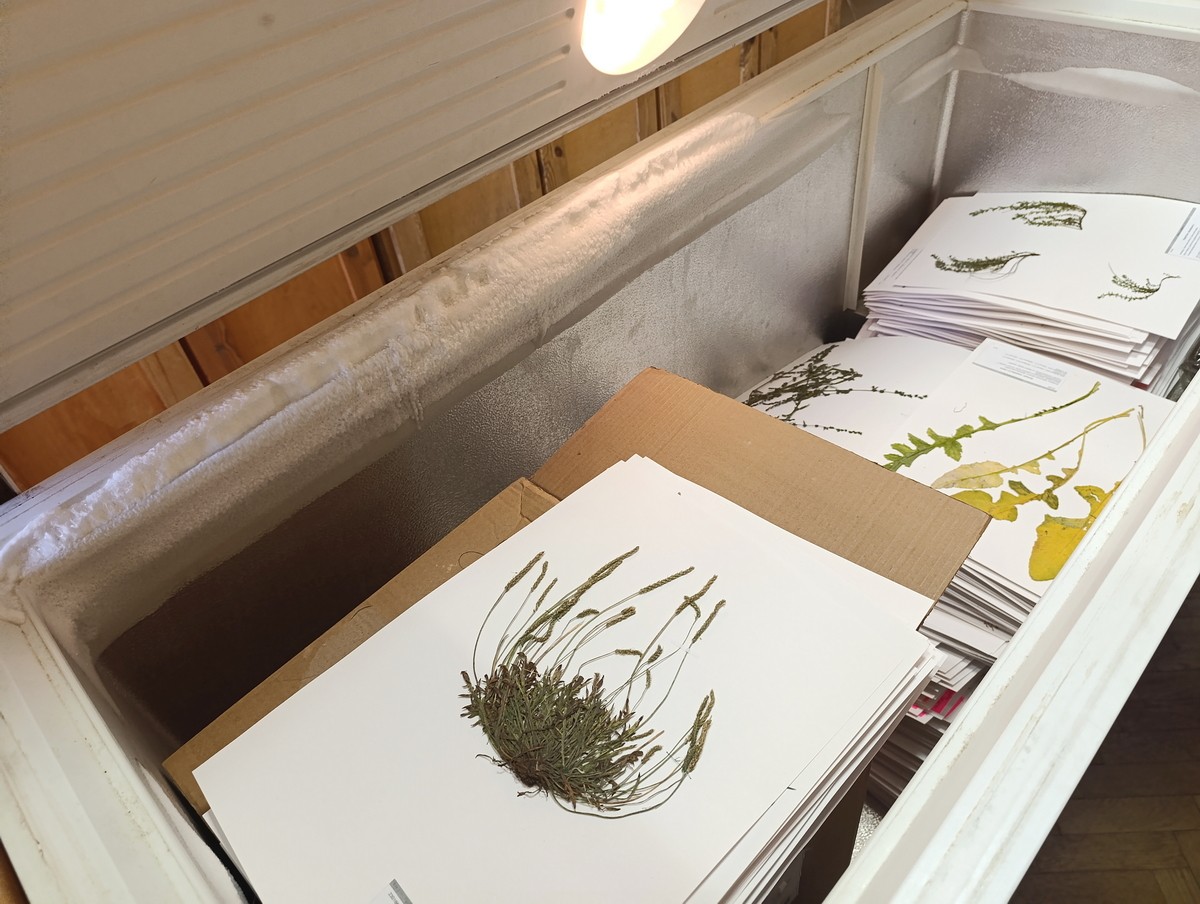

В итоге оптимальными способом защиты “экспонатов” стала обработка помещений хранилища химическими веществами. И промораживание растений в специальной морозильной камере с температурой -27-30 °C.

Морозильная камера гербария

Морозильная камера гербария

– Процесс подготовки гербария многоступенчатый. Сначала в дикой природе нужно найти и собрать материал (порой, на это уходят дни и недели). Потом высушить его. Желательно, с помощью старой газетной бумаги, так как она лучше всего впитывает влагу. Затем написать рабочие этикетки, определить растения, внести в базу новоприбывшие. Завершающим этапом является нашивание образцов на плотный белый картон и промораживание листов. И только после этого можно разложить гербарий по видам в специальные гербарные шкафы на постоянное хранение, – рассказывает Аркадий Скуратович.

Фотографии с этапами подготовки гербария

Фотографии с этапами подготовки гербария

Вот так хранится материал

Вот так хранится материал

А это окончательный вид гербария

А это окончательный вид гербария

Поучаствовать в сборе гербария может каждый

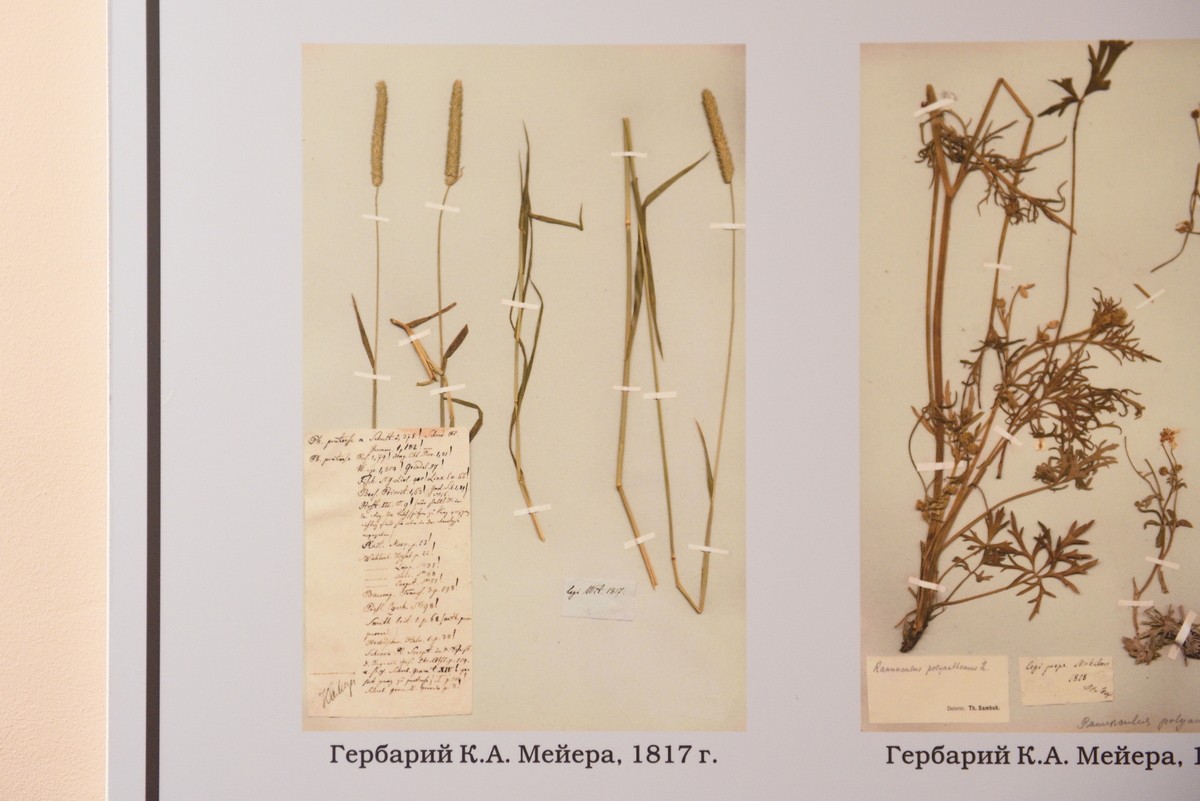

Самому старому образцу гербария больше 200 лет! В 1817 году его собрал российский ботаник Карл Антонович Мейер. И да, это обычная трава тимофеевка луговая, но в том числе благодаря ей имя учёного вошло в историю.

– Необязательно быть великим композитором, художником или писателем, чтобы твоё имя сохранилось в веках. Порой достаточно просто сделать свой вклад в гербарий какого-нибудь научного учреждения, – с улыбкой отмечает собеседник.

Выходит, можно собрать любые растения в любом количестве и принести их в гербарий Академии наук Беларуси? На самом деле, не совсем так. Лучше уточнить у сотрудников Института экспериментальной ботаники, на какую флору сейчас наибольший спрос. Или же прийти сюда на экскурсию и свериться со специальной картой, где отмечены особенно актуальные виды для сбора и зоны их распространения.

Почему манжетку любили алхимики?

Аркадий Скуратович рассказывает, что сейчас занят написанием исследовательской работы, посвященной манжетке (лат. Alchemílla) и даже собирается прочитать о ней лекцию, которая будет называться примерно так: “Любимое растение алхимиков”. Но почему любимое?

– Дело в том, что листики у манжеток округлые и плоские, за счет чего после дождя или ранним утром в них скапливается жидкость. И в давние времена люди, увлекавшиеся оккультными теориями, верили, что если в этой росе растворить свинец, то можно получить золото.

Манжетка обыкновенная. Фото Pinterest

Манжетка обыкновенная. Фото Pinterest

Долгие годы, вплоть до 1920-х считалось, что на территории Беларуси произрастает только одна разновидность манжетки. Но в ходе изучения гербария выяснилось: образцы манжетки всё-таки отличаются друг от друга опушением листьев, цветков и стеблей. Как так вышло? Вероятно, произошла мутация либо же насекомые невзначай переносили пыльцу с одних растений на другие и в результате получались новые виды.

Соцветие манжетки. Фото cormanstroy.ru

Соцветие манжетки. Фото cormanstroy.ru

– Поэтому сейчас предлагаю всем, кто хочет поучаствовать в наполнении гербария Института экспериментальной ботаники, собирать манжетку. Так как этот материал станет хорошим подспорьем для сравнительного анализа, и, возможно, нам удастся обнаружить новый вид, – подчеркивает учёный.

Кстати, попасть на экскурсию в гербарий Академии наук Беларуси может каждый. Причем, бесплатно. Для этого нужно организовать группу от 4 до 12 человек и предварительно договориться с Аркадием Скуратовичем или его коллегами.

Автор: Наталия Некрашевич, фото Елены Таборко и из открытых источников

*Использование и цитирование данной статьи допускается в объеме, не превышающем 20% при наличии гиперссылки. Более 20% – только с разрешения редакции.