Проказа и чесотка, рожа и лишай: кожные заболевания сопровождали белорусов на протяжении веков. Одни болезни могли стать приговором и сделать человека изгоем, другие лечились "приемом" у бабки-шептухи. От лепрозориев средневековья до антибиотиков XX века – рассказываем, как боролись с кожными заболеваниями наши предки, в новой статье познавательного цикла "Болезни белорусов", который мы создаем при поддержке компании "Гедеон Рихтер".

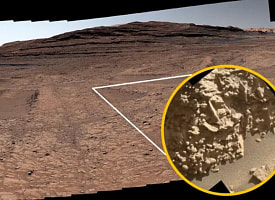

Фрагмент картины "Иисус исцеляет десять прокаженных"

Фрагмент картины "Иисус исцеляет десять прокаженных"

Проказа и оспа приводили в ужас

Современные проблемы с кожей – лишь слабое эхо тех болезней, с которыми жили и пытались справляться наши предки. Проказа внушала ужас не только на "страшных Соломоновых островах", описанных Джеком Лондоном, но и на белорусских землях. А черная, она же натуральная, оспа (ключевые симптомы которой проявляются именно на коже) была причиной эпидемий, от которых вымирали целые районы.

Проказа в те времена была не редкостью

Проказа в те времена была не редкостью

Проказа (ее на наших землях еще называли лепра или "тронд") считалась одним из самых страшных заболеваний – вплоть до прихода чумы в XIV веке. Язвы, утолщение кожи, потеря чувствительности и деформация конечностей вызывали у людей панику.

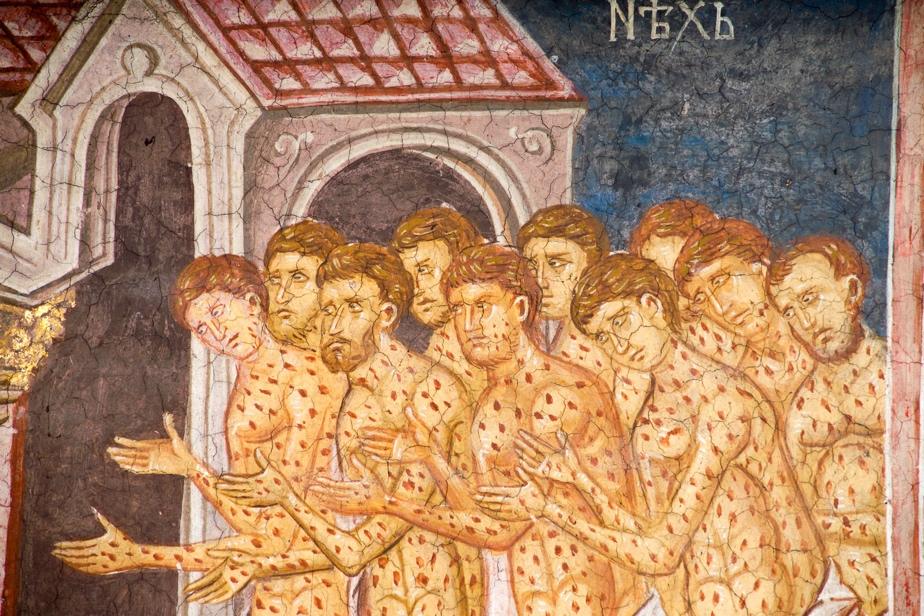

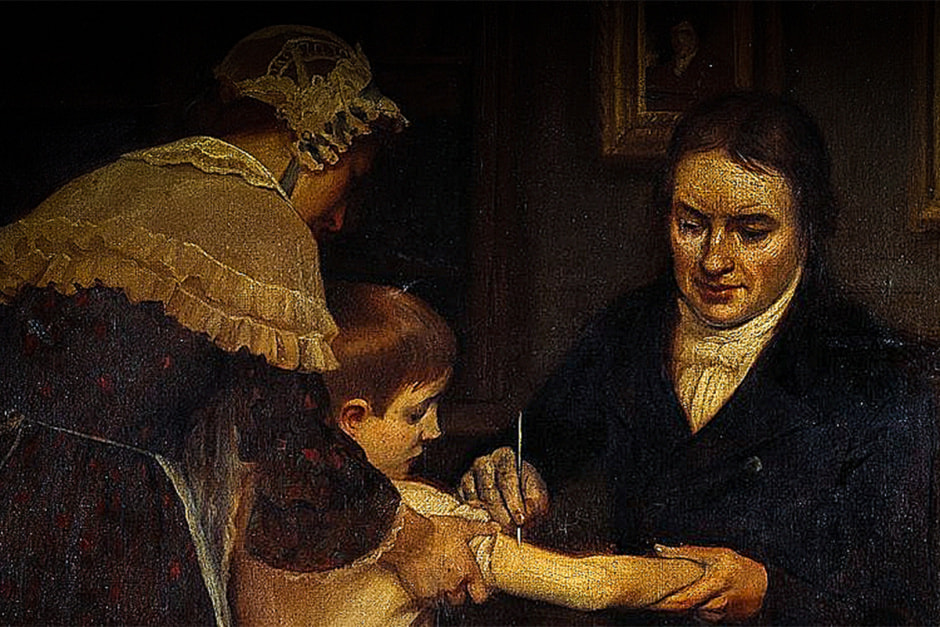

Оспа ("виспа") с гнойными пузырьками требовала строгой изоляции: больных закрывали в отдельных комнатах или высылали в карантинные дома. Эта болезнь "накрыла" Беларусь с XV века. В XVIII веке появилась вариоляция — заражение слабой формой, что сократило смертность. В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер провел первый успешный эксперимент по прививанию коровьей оспы человеку. О том, как наши предки боролись с оспой, мы расскажем в отдельной статье.

Средневековый карантин

Наиболее действенной мерой считался карантин. Больных изолировали в лепрозориях — специальных приютах, построенных на окраинах городов: Вильни (ныне Вильнюс) и Гродно, входивших в Великое княжество Литовское. Заведения, вдохновленные западноевропейской практикой, строились при монастырях. Снаружи лепрозории были деревянными или каменными постройками с высоким забором, внутри пациентов ждали соломенные лежанки, очаг и молельня.

Больные носили серые балахоны и колокольчики, чтобы предупреждать о себе. Им запрещалось покидать территорию, а еду для них оставляли у входа. В крайних случаях карантин был еще суровее: прокажённых выгоняли в леса с припасами или замуровывали в домах с окошком для подаяний, как упоминается в хрониках о "домах для нечистых" под Гродно. Лечение сводилось к травам (чистотел, чеснок), смолам и молитвам. Заговоры ("Уйди, хвороба, в болото, оставь тело чисто") сопровождали попытки облегчить страдания, но эффекта не давали. Проказа оставалась неизлечимой, и лепрозории служили скорее местом заточения, нежели исцеления.

Лепрозории существуют и сейчас

Лепрозории существуют и сейчас

Впрочем, лепрозориями дело не ограничивалось. Проказа и оспа наравне с той же чумой входили в число болезней, во время эпидемий которых в ВКЛ предпринимали самые жесткие карантинные меры, чем-то схожие с ковидным локдауном.

Так, кандидат медицинских наук Валентин Грицкевич в своей книге "С факелом Гиппократа" рассказывает, что в отдельных случаях устанавливался определенный порядок поведения людей во время эпидемий. В 1536 году великий князь Жигимонт I издал инструкцию о поведении жителей Вильни. Горожанам предлагалось составить завещания, а властям предписывалось оставить открытыми только одни городские ворота и установить около них стражу. Стражникам запрещалось впускать в город лиц, прибывавших из зараженной местности. Раде (городскому управлению) полагалось хранить ключи от остальных городских ворот, и лекари должны были сообщать ей о каждом случае заболевания. В 1602 году во время эпидемии в Вильне оцеплялись зараженные кварталы, а дома, жители которых умерли, сжигались со всеми вещами покойных.

Гравюра "Триумф смерти", автор – Бартоломео Кривеллари

Гравюра "Триумф смерти", автор – Бартоломео Кривеллари

Да и в других городах спасались от заразных болезней, как могли. В 1456-1476 годах городские власти Полоцка при вести об эпидемиях в Риге ставили кордоны и прекращали торговлю с этим городом, отмечая, что так заведено везде. А в 1621 году власти Могилева выделили из числа своих чиновников "слугу меского" – человека, который был связан с четырьмя "старостами калецкими" шпиталей и следил с их помощью за тем, чтобы в город не проходили нищие, зараженные "моровым поветрием", "трондом" (проказой) или "трутизной" (ядом).

"Ведзьмачыя хваробы": свербёж, рожа и стригун

Чесотка ("свербёж", "короста"), вызываемая клещом Sarcoptes scabiei, проявлялась зудом, сыпью и гнойниками, и тоже была нередким гостем в средневековой Беларуси. Её также пытались сдерживать изоляцией: больных отселяли в отдельные сараи или запрещали пользоваться общей утварью, веря, что "свербёж" заразен. Солому, на которой спали больные, затем сжигали.

Чесотка. Фото: gemotest.ru

Чесотка. Фото: gemotest.ru

Народные методы лечения были разнообразны: кожу натирали серными мазями, березовым дегтем, смешанным с жиром, или солью с золой, чтобы "выгнать паразита". Популярны были бани с отварами крапивы, полыни и лопуха, а также обмазывание тела кисломолочными продуктами – простоквашей или квасом, что снимало зуд, но не убивало клеща.

Рожа ("огненная болезнь"), вызываемая стрептококками, поражала кожу красными пятнами и сопровождалась лихорадкой. Ее считали "огнем от нечистого". Больных изолировали в прохладных помещениях, подальше от очага и сквозняков, чтобы "не разнести огонь по телу". Лечение включало в себя прикладывание глины, капустных листьев или лепёшек из ржаной муки с медом, чтобы "вытягивать жар". Заговоры были обязательны: "Огонь, с кожи сойди, в землю уйди, хворь с собой уведи". Иногда рожу "заговаривали" с помощью красной нити, обвязывая больное место.

Фото: IStock

Фото: IStock

Болели и лишаем ("стригун", "парши"). Речь идет именно о стригущем лишае (сейчас его называют микроспорией) – с шелушащимися пятнами на коже, выпадением волос и зудом. Чаще им болели дети – их изолировали от сверстников, запрещая играть вместе. Лечили берёзовым дёгтем, уксусом, настоями лопуха или календулы. Народ прибегал к прижиганию пятен раскаленным железом или соком чеснока, сопровождая это заговорами: "Стригун, уйди с тела, в лес беги". В некоторых деревнях лишай "вычёсывали" гребнем, смоченным в настое полыни, и сжигали волосы, чтобы "уничтожить хворь".

Кожные болезни были повсеместны из-за сырости хат, тесноты и отсутствия гигиены. Их называли "ведзьмачай хваробай", приписывая недуг сглазу и зависти, что усиливало страх и необходимость изоляции. Вплоть до XIX века наиболее действенными методами лечения опасных болезней оставалась изоляция (то есть, по сути, власти оцепляли деревню или целый регион и ждали, пока все больные вымрут), а также лечение травами и заговорами у знахарок и шептух.

Эдвард Дженнер (справа) – изобретатель вакцины от оспы. Фото: Wikimedia

Эдвард Дженнер (справа) – изобретатель вакцины от оспы. Фото: Wikimedia

Наука приходит на помощь, а знахарки доказывают свою эффективность

В XIX веке на помощь народным методам лечения пришла научная медицина. Псориаз ("чешуйчатый лишай") не требовал изоляции, но больных сторонились из-за внешнего вида. Пораженные участки смазывали дегтем, солидолом или отправляли человека на солнечные ванны. Больных с рожей (а она встречалась достаточно часто) укладывали в прохладные комнаты, избегая их контакта с детьми, и лечили ихтиоловыми мазями или холодными компрессами. Народ прибегал и к обертыванию ног в листья лопуха с медом.

Чесотка теперь лечилась серными ваннами и салициловой кислотой из аптек, но заражённых всё ещё изолировали в отдельных помещениях. Лишай различали по видам: стригущий лишай обрабатывали йодом, а отрубевидный – маслом чайного дерева.

В XX веке ситуация улучшилась. В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин, и ту же рожу стали лечить антибиотиками. Чесотка теперь отступала благодаря бензилбензоату, хотя заражённых все равно изолировали в бараках или лазаретах, сжигая их одежду. Лишай побеждали гризеофульвином, а больных детей держали дома, натирая пятна йодом или настоем дубовой коры.

Вакцинация от оспы в XIX веке

Вакцинация от оспы в XIX веке

В наше время оспы и проказы уже нет. Оспу называют первой болезнью, которую смогло победить человечество: о полной ликвидации оспы Всемирная организация здравоохранения объявила 9 декабря 1979 года.

Проказу ВОЗ официально внесла в список "забытых болезней", которыми болеют только в наиболее отсталых регионах мира. Всего в мире от проказы или ее последствий страдают от 1 до 2 млн человек, ежегодно заболевают более 200 тыс. Лидером является Индия, на которую приходится около 70% случаев. Информации о заболевании лепрой в Беларуси за последние несколько десятилетий мы не обнаружили.

А вот такие болезни, как рожа, лишай, экзема, чесотка встречаются в нашей стране и сегодня. Их лечат как медикаментозными методами – в официальных медицинских учреждениях, так и традиционными – обращаясь к бабкам-шептухам, как и наши предки сотни лет назад. При этом многие из тех, кто выбрал лечение в соответствии с белорусский народной традицией, утверждают, что методы знахарок эффективнее научных.

Автор: Сергей Лобко

*Использование и цитирование данной статьи допускается в объеме, не превышающем 20% при наличии гиперссылки. Более 20% – только с разрешения редакции.