Сегодня мигренью страдает около 20% населения. Более того, эта болезнь заняла третье место среди причин нетрудоспособности в мире у мужчин и женщин в возрасте до 50 лет. А сталкивались ли с нею наши предки? И если да, то как спасались? Рассказываем о мигрени в новой статье познавательного цикла "Болезни белорусов", подготовленного при поддержке компании "Гедеон Рихтер".

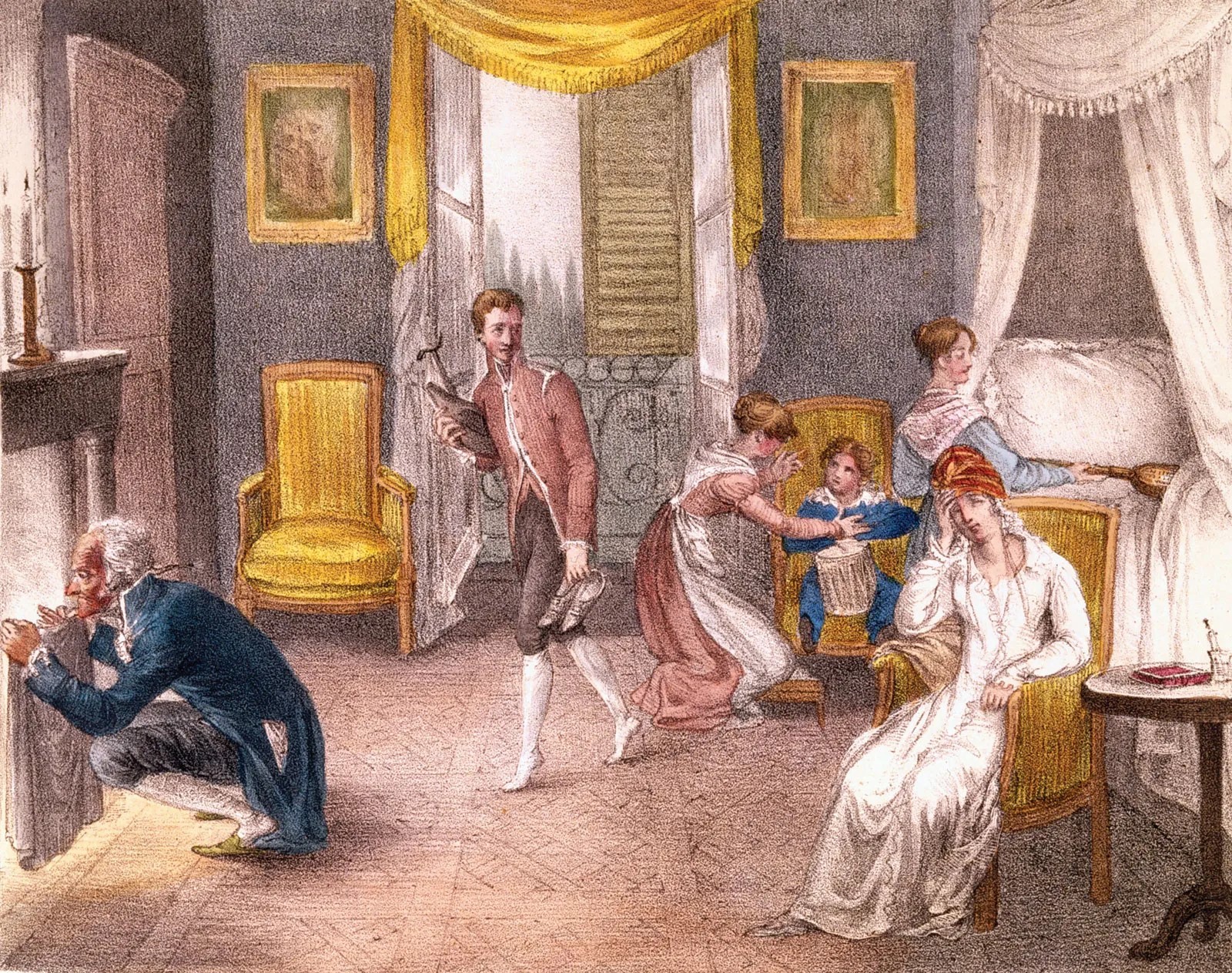

Мигрень. Работа британского карикатуриста Джорджа Крукшенка (1830 год)

Мигрень. Работа британского карикатуриста Джорджа Крукшенка (1830 год)

Почему появляется мигрень, до сих пор неизвестно

Кто испытывал приступы мигрени, не спутает ее ни с чем – это жуткая головная боль. Как правило, страдает половина головы (отсюда и первоначальное название "гемикрания", в переводе с древнегреческого – "полголовы"). Боль сопровождается приступами тошноты, чувствительностью к свету, звукам и запахам, раздражительностью, и, нередко, нарушением зрения. И так – до 72 часов.

Почему появляется мигрень – до сих пор до конца не выяснено. Проявления болезни связывают и с усталостью, и со стрессами, и даже с серотонином – "гормоном счастья": якобы при всплеске серотонина резко сужаются сосуды головы. Также мигрень завязана и на наследственности. Ученые выяснили: если приступы мигрени были у матери, то риск проявления болезни у детей составляет 72%, если у отца – 30%, у обоих родителей – 90%. Интересно, что в число провоцирующих факторов включают… шоколад.

Описания такой боли появилось задолго до нашей эры. Справлялись с нею по-разному. В Древнем Египте, например, могли просверлить дыру в черепе (чтобы "выпустить злых духов") или же просто привязать к голове глиняного крокодила с зернами овса в пасти.

“Мука главная” – для крестьян, “гемикрания” – для элиты

Страдали от мигрени и наши предки. Хотя и считалось, что это чуть ли не элитарная болезнь (связано это с тем, что приступы мигрени испытывали многие поэты, ученые, люди благородных кровей), не обходила она стороной и простой люд. Правда, все списывалось на усталость и голод.

На территории Восточной Европы, включая земли современной Беларуси, письменные свидетельства состояний, которые сегодня можно идентифицировать, как приступы мигрени, можно найти в хрониках и летописях X–XIII веков. В них упоминаются "мука главная" и "тяжесть в челе". Едва ли летописцы так фиксировали в своих трудах обычную головную боль.

В древности проблему мигрени могли решать радикально – трепанацией черепа

В древности проблему мигрени могли решать радикально – трепанацией черепа

В Средние века мигрень часто связывали с "дурной кровью" или влиянием злых духов. На белорусских землях, входивших в состав ВКЛ, такие представления смешивались с христианскими верованиями. Считалось, что приступы – это наказание за грехи или результат порчи.

Среди крестьян, составлявших основную массу населения, мигрень не выделяли как отдельную болезнь, а называли общим термином: "головница" или "болесть в голове". Это отличалось от более точных описаний в Западной Европе, где Гиппократ (V век до н. э.) уже отмечал односторонний характер боли и ауру – зрительные нарушения перед приступом. Среди элит больше в ходу было научное название – гемикрания, позже сокращенное до "микрания", еще позже – до мигрени.

Кстати, о зрительных нарушениях: они были примерно у трети страдающих и описывались, как пятна перед глазами или "молнии". В народных рассказах такие явления иногда принимали за "знамения" или "видения", особенно если приступы сопровождались тошнотой и слабостью.

Ряд исследователей считает, что картина Винсента ван Гога “Звездная ночь” написана под влиянием той самой мигренозной “ауры” – известно, что художник страдал от приступов этой болезни

Ряд исследователей считает, что картина Винсента ван Гога “Звездная ночь” написана под влиянием той самой мигренозной “ауры” – известно, что художник страдал от приступов этой болезни

Капустный лист на виски́, ароматерапия, кофе и кровопускание

На территории Беларуси простые люди лечили мигрень доступными средствами. Одним из популярных методов был компресс из капустного листа или лопуха (а позже – из сырого картофеля), приложенного к вискам. Считалось, что холод снимает "жар в голове". Травяные отвары тоже были в ходу: ромашка, мята, валериана успокаивали нервы и облегчали боль. Например, отвар из белокопытника (в народе – "подбел") пили для снятия приступов, хотя его эффективность научно не доказана. Ещё одно средство – солевой раствор (ложка соли на литр воды), которым обтирали голову, веря, что соль "вытягивает хворь".

Естественно, подключались и знахари, тем более, что эту болезнь (как и многие другие) часто связывали с порчей, сглазом или действием нечистой силы. Бабки шептали над больным особые слова, призывая "ветер унести боль". Этот ритуал иногда сопровождался прикладыванием тёплого камня к затылку – возможно, для расслабления мышц.

В романе Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” настолько ярко описаны страдания Понтия Пилата от мигрени, что ее начали называть “болезнью Понтия Пилата”. Изображение – кадр из сериала “Мастер и Маргарита” (2005).

В романе Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” настолько ярко описаны страдания Понтия Пилата от мигрени, что ее начали называть “болезнью Понтия Пилата”. Изображение – кадр из сериала “Мастер и Маргарита” (2005).

Также в народе использовали аромат сушеной лаванды, вдыхая его во время приступов – это предвосхитило современную ароматерапию.

С развитием торговых путей и культурного обмена в ВКЛ проникали западноевропейские методы лечения. В Средневековье в Европе мигрень лечили… ну конечно, же кровопусканием – считалось, что боль вызывает избыток крови. Вообще, тяжело найти болезнь, которую в Европе лечили без вскрытия вен. На белорусских землях этот метод применяли лекари при дворах шляхты, используя пиявок или надрезы на запястьях. К XVII веку из Польши и Германии пришли рецепты с использованием белладонны – её давали в микродозах для снятия спазмов, хотя передозировка грозила отравлением.

В XIX веке западные открытия стали шире распространяться. Например, в Европе начали применять кофеин как средство от мигрени – его действие открыли немецкие врачи. На белорусских землях кофе был редкостью, но зажиточные семьи могли заваривать крепкий чай, что давало схожий эффект. В это же время из Франции пришел метод массажа головы и шеи, который практиковали приезжие доктора в Минске и Гродно.

Литография “Мигрень” 1823 года

Литография “Мигрень” 1823 года

Опиум, кокаин, гашиш: для борьбы с мигренью использовали всё!

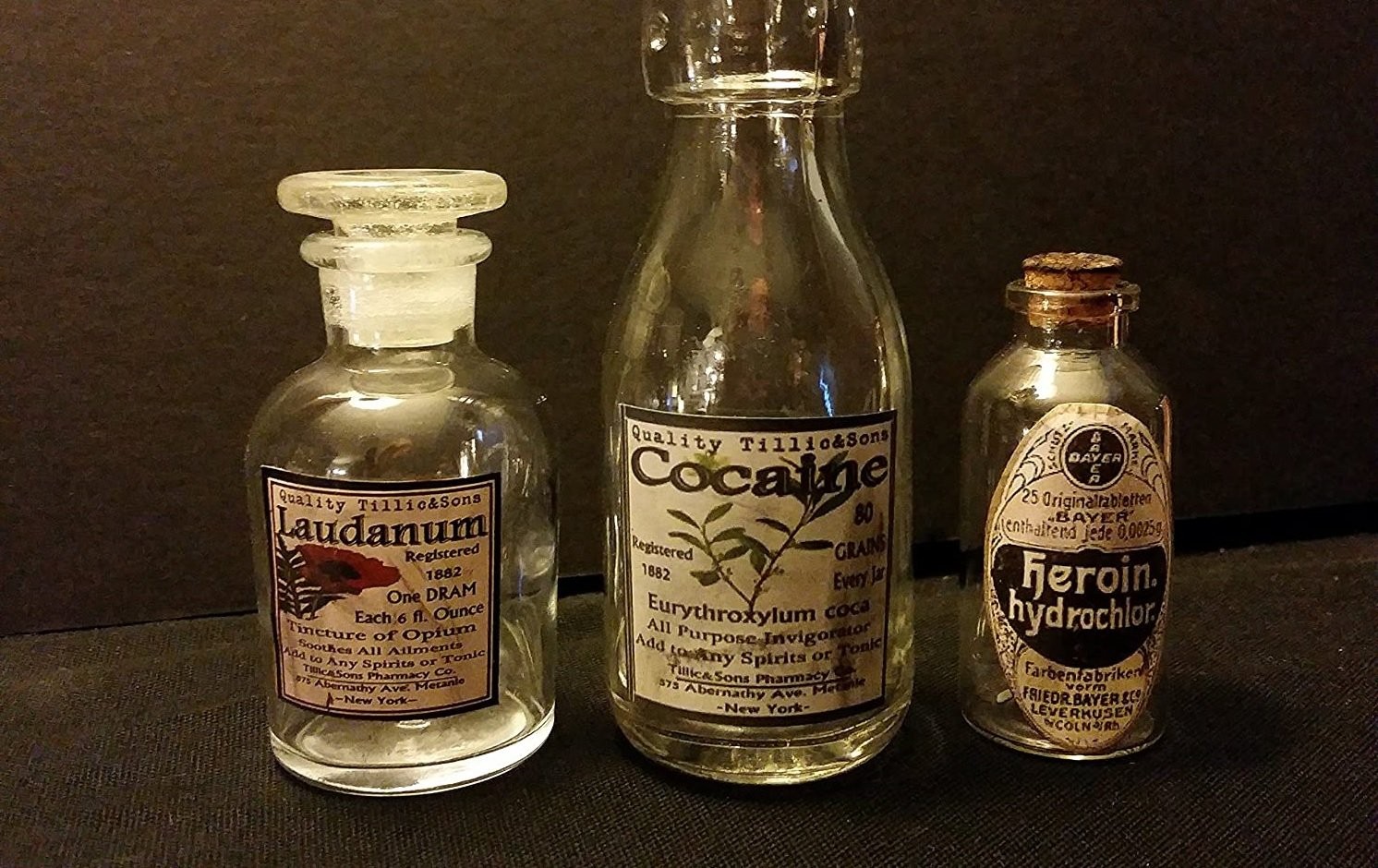

Особняком стояли препараты, обращение которых сегодня находятся под жестким контролем государства. То есть, наркотические. Еще в XVI веке врач и алхимик Парацельс обнаружил, что опиум лучше растворять не в воде, а в спирте. Полученную настойку он назвал "лауданум" и, в качестве болеутоляющего, успокоительного и снотворного она использовалась на протяжении почти четырех веков.

На территорию современной Беларуси лауданум проникал через Польшу и Литву. Шляхта и зажиточные горожане могли позволить себе импортные снадобья. Однако побочные эффекты лауданума, включая привыкание, делали лечение рискованным.

Лекарства из аптечки конца XIX века

Лекарства из аптечки конца XIX века

В народе такие средства называли "сонным зельем" или "чёрной микстурой", а их использование окружалось ореолом таинственности. Тем более, что у крестьян были свои методы: отвар из головок мака использовался как снотворное и болеутоляющее, с этой же целью применялись белена и дурман (в виде настоек на спирту), а сок болиголова – наружно для компрессов, чтобы "отвлечь" боль.

Передозировка этих растений приводила к отравлениям, бреду или смерти, поэтому их применение строго дозировалось знахарями.

Кроме опиума, в XIX веке в Западной Европе начали экспериментировать с другими наркотическими веществами. Например, в Англии врачи пробовали кокаин для снятия мигренозных болей, основываясь на его сосудосуживающем эффекте. На белорусских землях, входивших тогда в Российскую империю, кокаин оставался редкостью, но слухи о "заморском порошке" доходили до городов вроде Минска и Вильно.

Среди элиты также встречалось использование гашиша, который привозили купцы с Востока. Его курили или заваривали в чае, полагая, что он "разгоняет тьму в голове". Эти методы были доступны лишь узкому кругу и считались экзотикой.

Гриб спорынья – паразит, растущий на злаках

Гриб спорынья – паразит, растущий на злаках

Спасительный гриб

Несмотря на испытание многочисленных способов лечения мигрени, вещество, оказавшееся действительно эффективным, начали применять лишь в 1868 году. Речь идет о грибе спорынья, из которого в 1918 году был выделен эрготамин. На территории Беларуси он стал доступен позже, в советский период, но уже тогда врачи отмечали его эффективность.

В 1959 году для лечения и профилактики мигрени было разработано лекарство метисергид. Но сейчас оно не применяется – как оказалось, при длительном применении лекарство вызывает фиброзные поражения внутренних органов, а также поражение клапанов сердца. Сегодня в Европе применяют моноклональные антитела (эренумаб, фреманезумаб), блокирующие молекулы, вызывающие мигрень.

Автор: Сергей Лобко

*Использование и цитирование данной статьи допускается в объеме, не превышающем 20% при наличии гиперссылки. Более 20% – только с разрешения редакции.